每当夕阳的余晖洒在镜湖上,微风轻拂,李昊喜欢在一天的课程或实验结束后,沿着大沙河慢慢走一走。他说,“这里的环境很舒服,开放包容、自由辽阔,这就很‘北大’。”

李昊来自苏州,如今是北京大学深圳研究生院环境与能源学院2025级硕士生,主攻大气环境科学方向。对他来说,从本科燕园到南燕园,不仅是一次地理上的跨越,更是一场在环境科学与人工智能交叉领域的全新探索。

李昊

从江南水乡到南燕园:美好环境是心之所向

李昊家乡在苏州吴江,一个他形容为“相对不那么发达但非常干净”的地方。从小在吴江长大的他,对“环境”二字有着独特的理解。他的父母早年移居至此,他们曾给李昊说,吴江整洁的街道和环境是他们选择在此定居的重要原因。这让他很早就意识到,优美的环境不仅满足基本生活需求,更承载了人们对美好生活的向往。这种对环境的感知如同种子般在他心中生根发芽,最终促使他在大学时选择了环境科学专业。

李昊

从北京大学环境科学与工程学院本科毕业后,李昊选择了南下深圳,在北京大学深圳研究生院继续深造。这一决定既源于专业的延续性,也与他长期对计算机与人工智能领域的兴趣有关。初到深圳,李昊被这座城市的现代气息与无限活力深深吸引。从古典园林的静谧到现代都市的喧嚣,他很快适应了这里的快节奏,更在深圳的夜市中找到了属于自己的小确幸,那份独特的城市生机让他倍感亲切。

在本科阶段,李昊就对计算机和AI产生了浓厚兴趣,不仅选修了相关课程,还开始思考如何将计算科学与环境研究相结合。深研院提出的“问题导向、南北联动、AI牵引、创新融合”的理念与他的兴趣高度契合,深圳这座创新之城更是为这样的交叉研究提供了肥沃的土壤。

从北京到深圳,李昊感受到了两座城市截然不同的气质。相比北京,深圳给他的初步印象是更具活力与开放性。他讲道:“北京作为政治中心,氛围更加严肃厚重;而深圳则充满活力。”之前到深圳旅游时,他就常与朋友一起逛夜市,感受到了这座城市夜晚特有的生机。再加上深圳的舒适宜人气候更像苏州,让他更加确信了自己的选择。他希望在南燕园这片热土上,探索环境科学与人工智能交叉领域的无限可能。

学业与科研:相信踏实的力量

北大的四年本科时光,李昊以优异的成绩多次荣获“学习优秀奖”。谈及学习秘诀,他谦逊地笑道:“不过是按部就班,踏实前行罢了。”不同于追求复杂的时间管理技巧,他更注重对事情轻重缓急的判断和有序处理。“我不会给自己制定过于严苛的计划,而是根据实际情况进行排序,然后一件件去完成。”

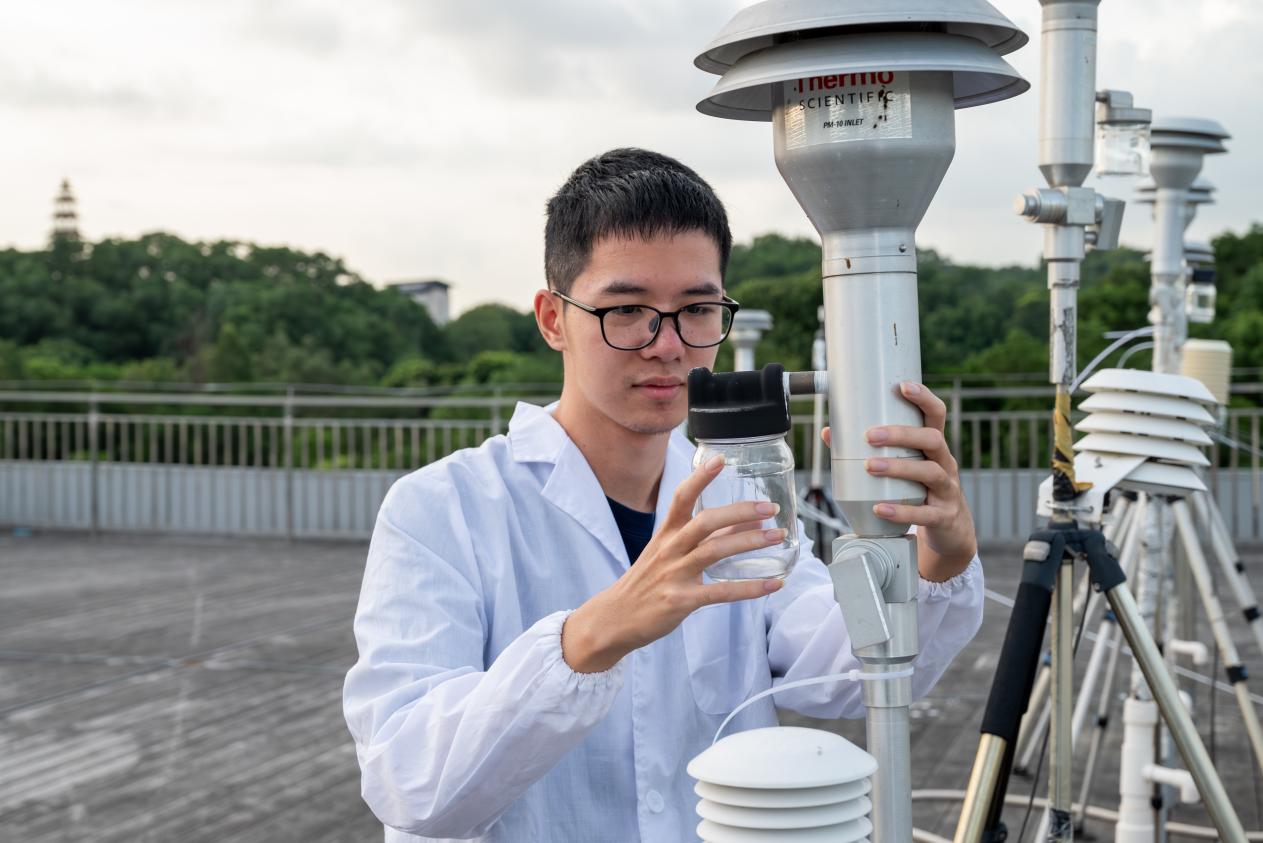

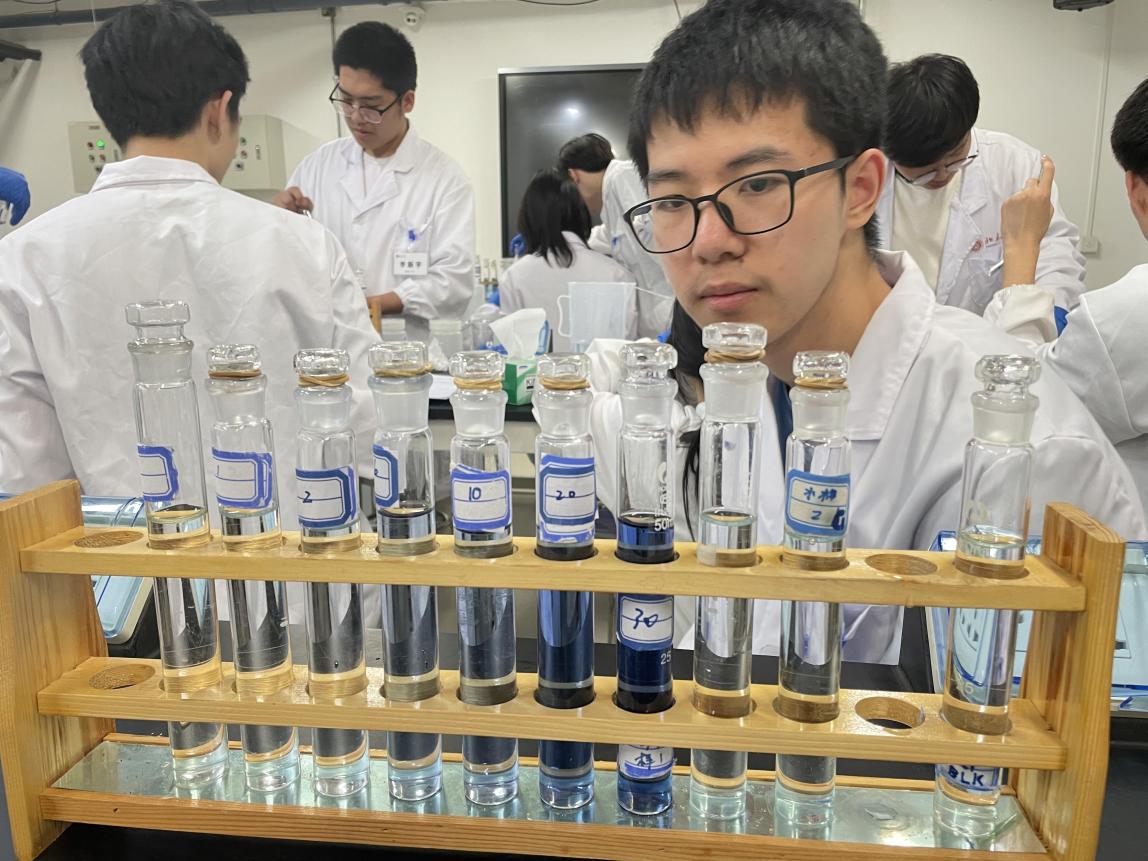

李昊在实验室

这种理性冷静的处事风格,也体现在他对科研的态度上。在实验室里,李昊满怀期待地接手了一台高科技利器——‘MARGA’高精度仪器。这台仪器如同环境监测的‘火眼金睛’,能够精准捕捉大气中那些微乎其微的气溶胶水溶性无机离子和相关气体前体物,为他的研究提供了强有力的数据支持。“环境领域的仪器的厉害之处就在于它能检测出大气中极其微量的污染物。”谈到专业领域,他的语气中流露出浓厚的兴趣。虽然仪器目前还处于停采状态,需要接受系统的培训才能上手,但他对此仍然充满期待。

更让李昊兴奋的是深研院提供的交叉学科研究平台。本科毕业设计时,他就已经尝试将机器学习方法应用于大气气溶胶光学影响研究,初次体验了学科交叉的魅力。而现在,通过深研院的课程大纲,他发现了更多探索的可能性。他讲道:“我很期待秦华鹏老师的系统原理与分析方法,会讲授回归关联的分析方法,也包括机器学习、深度学习等内容,希望这些课程能帮我进一步打通环境科学与人工智能的学科壁垒。”

从踏实有序的学习方法,到对科研的专注投入,再到对交叉学科的热情探索,李昊正在用自己的方式,在学术道路上稳步前行。对他而言,科研不仅是对知识的追求,更是一场跨越学科界限的奇妙旅程。

从社恐到领袖:学生工作中的蜕变

“其实我是个比较内向的人”,李昊坦言道。正是这份自我认知,促使他勇敢地迈出了加入学生会的第一步。“我只是想改变一下自己,拓宽一下社交圈。”这个简单的愿望,成了他成长旅程的起点,从宣传部的普通一员,到独当一面的部长,再到主席团的璀璨新星,他一步步走出了自己的舒适区。

最初拿起相机负责活动摄影时,李昊忐忑不安,担心自己的拍摄经验不足。但随着在活动中一次次按下快门,在平时主动接下剪辑视频的任务,慢慢地他发现自己不仅掌握了PS、PR等专业技能,更逐渐找到了与人交流的勇气。在他看来,视频剪辑从学习到成片的全过程本身就充满乐趣与成就感。

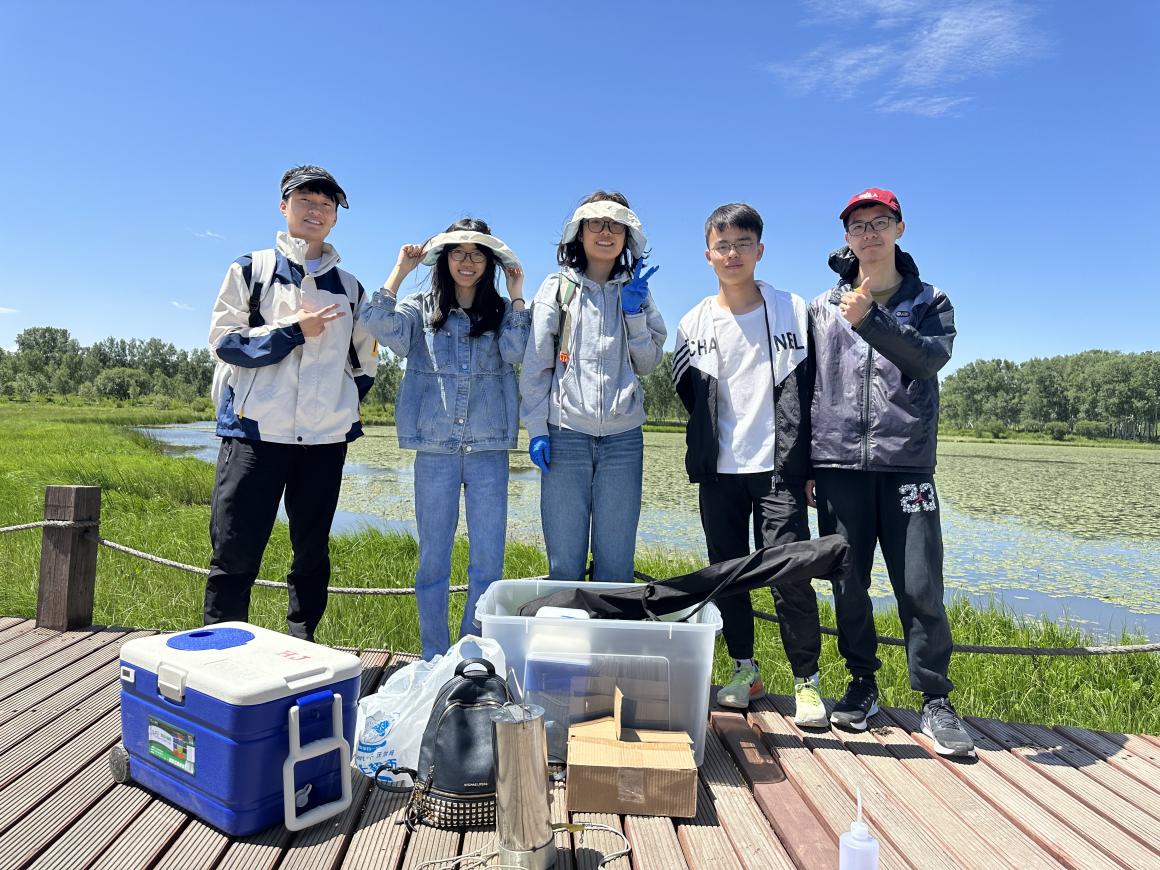

李昊和朋友们在塞罕坝实习

大二时,出于对计算机的兴趣,他为校园文化节摊位编写了一个猜词小游戏。这个小小的程序却意外地广受欢迎,更让他感动的是,次年他发现,这个游戏在新一届文化节上再次被使用。“能留下属于自己的一点东西”,这种感觉让他非常开心。

从最初因社恐而选择加入学生会,到后来能够从容地负责财务管理、活动策划等工作,李昊在学生工作中完成了蜕变。如今回想起来,他感慨道:“学生工作在我本科阶段的生活中占了很大比重,不仅让我学到了实用的技能,更重要的是学会了如何与人交流合作,这些收获远比想象中要多得多。”在学生会的工作中,李昊不仅学会了如何高效组织活动,更在解决团队冲突、协调各方资源的过程中锻炼了自己的领导力和团队协作能力。每一次成功的背后,都是他对自我的一次超越。

高压之下:兴趣是生活的解药

在深研院快节奏的学习科研生活中,李昊坦言“压力不小”,但他有一套独特的解压之道。他能凭借广泛的兴趣爱好,在忙碌中寻找属于自己的平衡点。

“我凭兴趣捣鼓过很多东西”,说起爱好,李昊眼中闪着光。音乐制作、游戏MOD(模组)、视频剪辑、码代码、游泳、羽毛球……他永远是一个探索者,在各个领域尝试着新鲜事物。“虽然可能没有一样称得上专业,但这个过程让我保持了对世界的好奇心。”最让他有成就感的是给游戏做MOD的经历,“发到网上后有不少人订阅、评论鼓励我,虽然玩的是小众游戏,但这种创造和分享的快乐很真实。”

最近,李昊在排球场找到了新的乐趣。加入深研院排球协会后,他被这里的氛围深深打动。“师兄师姐们特别友好,他们会舍弃自己打球的时间,耐心地教我们这些新人。”对他来说,排球不仅仅是一项运动,更是一个温暖的社交圈。作为一个比较内向的人,他希望通过这种团队运动去认识更多的好朋友。

放松时,他喜欢睡觉和听音乐。“如果任务太多太难就会觉得很焦躁,这些时候我一般就会边听歌边做,这样能让我的内心逐渐平静下来。”他对音乐有着独特的品位,偏爱电子乐,却不喜欢单曲循环。对他而言,随机播放带来的新鲜感更让人着迷,就像打开一个个未知的礼物。

在所有的爱好中,阅读为他打开了另一个世界。维多利亚·希斯洛普的《岛》给他留下了深刻印象。“书中讲述被隔离的麻风病人在岛上互相关怀、充满希望的故事,让我感受到人性的光辉。”更巧的是,他读到这本书的时间恰逢新冠疫情,书中的情节与现实的照应让他对人与人之间的联系有了更深的理解。“在隔离的环境中,人们依然能够互相关怀、充满希望。无论是书里还是现实中,都有在疫情中逆行的医护工作者,这些都给了我很大的触动。”

尽管他笑称“把码代码、剪视频这些称为爱好似乎有些奇怪”,但是从音乐到运动,从创作到阅读,这些兴趣爱好如同一个个锚点,让李昊在高压的学业中保持着自己的节奏。在他看来,这些看似“不务正业”的爱好,恰恰是生活中最重要的解药,让他在高压的学习生活中始终保持着一份从容与温度。

未来:在交叉领域中寻找答案

面对研究生阶段的挑战,李昊有着清晰的认识:“科研将成为我生活的主旋律,我会多向师兄师姐取经,坚持每日研读文献,不断提升自己的学术能力。”同时,他也意识到自己在与老师沟通方面的不足,并决心努力克服这一障碍。“这是我需要改进的地方,但我相信通过不断努力,我一定能够做到更好。”

对于未来,李昊充满了期待。他希望在研究生阶段能够深入探索环境科学与AI的交叉领域,找到自己真正的兴趣所在。同时,他也期待着在南燕园这片热土上结识更多志同道合的朋友,共同创造美好的回忆。

从江南水乡到南燕园,从环境科学到多元的学科交叉,李昊始终在探索更广阔的世界,他一步步走出自己的舒适圈,寻找着属于未来的答案。

撰稿:李欣然

图片:受访者提供